Conheça o poeta que celebrou o homem comum e a democracia em versos tão livres quanto o espírito das vastidões americanas

No século 17, o filósofo Spinoza afirmou que o supremo altruísmo pode ser alcançado por uma sincera e esclarecida egolatria: amando-nos com lucidez, chegamos a amar completamente o universo e tudo o que nele existe.

Duzentos anos mais tarde, do outro lado do oceano Atlântico, um endividado filho de carpinteiro, nascido em Long Island e criado no burburinho do Brooklyn, trataria de colocar essa antiga ideia em versos novíssimos e transbordantes.

Em vez do sisudo panteísmo de Spinoza, Walter Whitman Jr. (ou Walt, “filho de Manhattan”) recorreu à dicção trêmula dos profetas e dos visionários para compor sua celebração à “Grande Cadeia do Ser”. Folhas de Relva, clássico da literatura universal, é o livro que Walt Whitman viveu para escrever e escreveu vivendo: uma celebração apoteótica do homem comum, espécie de epopeia em que qualquer indivíduo pode ser o protagonista.

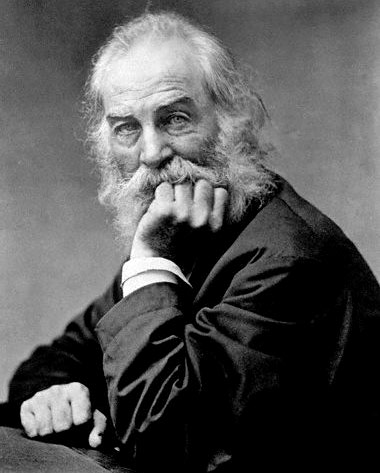

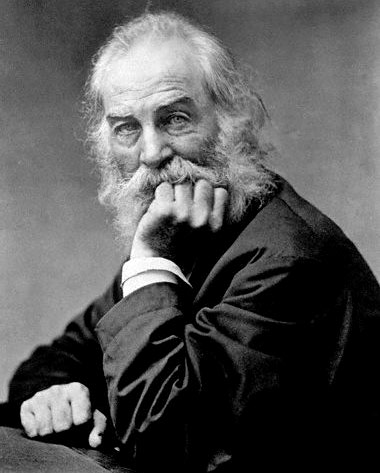

Mas é a partir do próprio Whitman – ou de sua imagem distorcida e exacerbada – que o fluxo contraditório do universo é posto em movimento e nos engolfa. Mais que um livro de versos, Whitman criou um personagem exemplar: ele mesmo – ou uma ideia de si próprio, que burilou e transmitiu com a mais engenhosa espontaneidade. Walt Whitman O poeta que nasceu em 1819 ajudou a palmilhar o caminho por uma poesia livre que se misturava a uma vida igualmente sem limites. Sua obra é humana, sensual e cheia de empatia. Walt Whitman, protagonista e narrador das Folhas de Relva, é um indecoroso messias da literatura, que nos convida a participar de sua vadiagem cósmica e de seu autoerotismo metafísico.

Logo na abertura do livro, ele declara: “Eu celebro a mim mesmo/ e o que eu assumo você irá assumir/ pois cada átomo que pertence a mim pertence a você./ Vagabundeio com minha alma.../ observando uma lâmina de grama no verão”. Já Walter Whitman Jr., o autor que labutou por 30 anos para nos deixar versos como esse, é uma figura inapreensível e de sorte ambígua: espinafrado por contemporâneos, ele foi amorosamente mal-entendido pelos pósteros.

O século 20, obcecado por rupturas e ineditismos, celebrou-o principalmente como “inventor” do verso livre: mas seu gênio foi muito além dessa façanha duvidosa que todo poeta adolescente já realizou na solidão de seu quarto. Como observou o crítico Harold Bloom, o brilhantismo de Whitman foi resgatar o potencial xamânico da literatura. Em algumas sociedades arcaicas, o xamã é uma figura que oscila entre diversos mundos e que, por isso mesmo, é capaz de falar com enigmática clareza sobre todos eles. Assim foi Whitman.

Celebrou a si mesmo como emblema do universo – uma celebração que, para ganhar a necessária força e gigantismo, também abarcou a dor, a baixeza, a derrota, conforme demonstra essa curta e inesquecível linha: “Eu sou o homem. Eu sofri. Eu estava lá”. Comunhão universal Em alguns pontos, a figura do vagabundo semidivino, que permeia as Folhas de Relva, opõe-se diretamente ao Whitman dos biógrafos – fato que, convenhamos, torna a coisa toda ainda mais interessante. Walter Whitman Jr. nasceu no vilarejo de West Hill, no estado de Nova York, em 1819. Seu pai era um carpinteiro alcoólatra e perdulário. Dos sete irmãos de Walt, um era inválido, outro morreu em um asilo de loucos.

Whitman passou a maior parte da vida subjugado por trabalhos mal pagos, sempre à sombra da pobreza, lutando para sustentar a si mesmo e a sua problemática família. Não teve dinheiro nem tempo para uma educação formal; autodidata, trabalhou como office-boy, jornalista e tipógrafo, além de seguir por alguns anos o ofício do pai. A posteridade é fascinada pelos hábitos sexuais de Whitman – ou pela ausência deles. Em sua obra, ele descreve a si mesmo como um macho orgiástico, em cópula universal com a natureza, numa espécie de onanismo gnóstico; pode ter sido também um homossexual mais ou menos platônico, ou simplesmente um celibatário feliz.

Bebia pouco, mas era uma espécie de boêmio contemplativo, com uma atração antropológica por submundos urbanos. Meditava sobre o Ser, o Tempo e o Universo passeando por botecos, estalagens, destilarias, estábulos e teatros baratos. Teve poucos amigos de verdade, mas gostava de ostentar sua camaradagem com estivadores, carroceiros e mendigos. Em um texto publicado em 1856, Whitman descreve a si mesmo nestes termos: “Alguém que não se associa a literatos – um homem que nunca é chamado para fazer discursos em lugares públicos... alguém em quem você verá a singularidade que consiste em não ter singularidade alguma”.

Não nos enganemos por essa grandiloquente modéstia: traços singulares não faltavam a esse grandalhão barbudo, secretamente culto, que escondia seu refinamento em meio a brigas de bar e no estrépito das salas de redação – o que torna ainda mais impressionante o artifício de sua simplicidade. Além dos burburinhos do Brooklyn, Whitman amava a solidão dos ermos. Leu Dante à sombra das árvores, em um bosque de West Hill, e viajou pelas páginas da Odisseia sentado em uma gruta marinha, no litoral de Nova York. Suas leituras favoritas também incluíam a Bíblia, as Mil e Uma Noites e os romances de cavalaria de sir Walter Scott – gostos que mais tarde ecoariam em seus próprios versos.

Mas foi entre os vivos que Whitman encontrou a influência catalisadora e definitiva: lendo um contemporâneo, o ensaísta e poeta Ralph Waldo Emerson, aquele jornalista errático, sempre à beira da falência e cheio de tormentos familiares, resolveu finalmente escrever poesia. Homem comum No ensaio “O Poeta”, de 1844, Emerson fez um célebre vaticínio: anunciou o iminente surgimento do Homero estadunidense, um artista capaz de cantar o Novo Mundo que turbulentamente nascia na América do Norte. A Revolução Americana havia terminado em 1783, mas as dores e as paixões do país nascente continuavam em plena ebulição (um processo que culminaria na Guerra Civil, de 1861 a 1865).

Era a época da expansão para o Oeste, das corridas pelo ouro, do conflito sangrento com os índios, da luta pela abolição da escravatura. Emerson queria um poeta que entoasse aquela saga sem se curvar aos cânones herdados da literatura europeia: “A América é um poema em nossos olhos; sua ampla geografia atordoa a imaginação, e não fi cará à espera de métricas”. O jornalista e carpinteiro Walter Whitman Jr. leu essas linhas – e, pouco a pouco, o poeta Walt Whitman começou a tomar forma. Nos intervalos de suas andanças, nas raras horas vagas entre seus inúmeros empregos, pôs-se a rabiscar ideias em calhamaços de caderninhos que carregava consigo.

Em 1855, para horror dos familiares, Whitman parou de trabalhar. Ao longo de meses, passou as manhãs encerrado no quarto, escrevendo; o resto do tempo ficava passeando à beira do mar ou sentado na grama, olhando para o céu. Foi nesse estado semelhante à possessão e à embriaguez que ele completou a primeira versão de Folhas de Relva, publicada com seus parcos recursos naquele mesmo ano. A edição original continha 12 enfáticos poemas – entre eles, “A Canção de Mim Mesmo”, a mais longa e célebre composição de Whitman. Relato de uma epifania compartilhada, numa mistura de prosa e poesia que pareceu chocante à época, a “Canção” começa com o poeta filosofando com displiscência enquanto se espreguiça num gramado, ao sol do verão; espécie de super-homem ocioso, ele se apresenta como “Walt Whitman, um grosso, um cosmos”.

Antes de Whitman, inúmeros escritores haviam recorrido à enumeração de imagens díspares para significar o Infinito: para o místico persa Rumi, do século 13, Deus é um vinho e um pássaro e uma rosa, e também um leão e uma campina e um vento nas montanhas... O grosseirão cósmico de Whitman reinventou esse mecanismo ancestral para significar o que há de mais grandiosamente finito – a individualidade humana, no que tem de comum, de efêmero, de extraordinário.

O herói desse poema pode ser o próprio Whitman ou seus leitores futuros ou aqueles que jamais o lerão. “E sei que o espírito de Deus é meu irmão primevo, e que todos os homens que já nasceram são meus irmãos, e todas as mulheres, minhas irmãs e amantes... E infinitas são as folhas tensas ou pensas pelos campos, e as formigas marrons nas poças sob elas, e a sebe cheia de sebes e ervas e pilhas de pedras...

Sou o parceiro e o companheiro das pessoas, todas são tão imortais e impenetráveis quanto eu mesmo; mas elas não sabem que são imortais – eu sei”. O que Whitman libertou naquelas páginas foi uma poesia de apetite voraz, que a tudo absorve e nada rejeita: os santos, os monstros, os senhores, os escravos, as mulheres perdidas, as mulheres inalcançáveis, os efebos urbanos das sujas ruas de Manhattan, os deuses antigos, as páginas de todos os livros sagrados, a negação dessas páginas, os soldados triunfantes e suas vítimas que agonizam nos campos – todos são invocados com volúpia unânime, até que, por fim, retornamos ao gramado inicial onde o visionário promete: “Me entrego à terra para crescer da relva que amo. Se me quiser de novo, me procure sob a sola de suas botas”.

Hino à terra Whitman esperava que a publicação de seu livro levasse a uma aclamação imediata como bardo da terra – o que naturalmente não aconteceu. Os críticos profissionais se escandalizaram com aquele autoproclamado bronco que versejava sobre ejaculações silvestres; outros o descartaram como um escritor meramente muscular, de vitalidade inegável, mas sem nenhuma sutileza (juízo equivocado que até hoje persegue Whitman). A aprovação, contudo, veio de onde mais importava. Poucos meses após o lançamento do livro, Whitman recebeu uma entusiástica carta de Emerson: “Esfreguei os olhos para ver se esse raio de sol não era uma ilusão. Teu livro é a mais extraordinária peça de sabedoria e de engenho que a América já produziu”.

A voz de um sábio vale mais que o uivo das alcateias: achando-se sufi - cientemente justifi cado por aquele solitário apreciador, Whitman passou o resto da vida reescrevendo, corrigindo, regando e podando suas folhas de relva. Se na primeira edição havia apenas 12 poemas, a última – terminada quase no leito de morte – tinha 400. O homem e o livro haviam se fundido: amadureceram organicamente, reinventando-se até o último suspiro. Whitman morreu em 1892, já reconhecido por muitos como um grande poeta – o que não o livrou de uma velhice pobre e cheia de doenças. Cem anos depois, a figura do bárbaro fanfarrão, que ele construiu cuidadosamente ao longo de décadas, tornou-se o dogma e o álibi de abundantes patotas vanguardistas.

No entanto, como notou Jorge Luis Borges, existe outro Whitman nas Folhas de Relva. Além do sátiro vociferante, ele é também um poeta de translúcido laconismo, dotado de um apreço sutil pelas contingências da vida. Nesses momentos de quase silêncio, Whitman parece nos dizer: somos tão despojados, tão perdidos neste vasto mundo, tão amontoados e tão sós, que cada objeto de felicidade é um presente, uma surpresa e um milagre.

É o que ocorre em um de seus últimos poemas, Uma Clara Meia-noite: Esta é tua hora, Oh Alma, teu voo livre Para o espaço sem palavras, Longe dos livros, longe da arte, O dia extinto, a lição terminada, E tu plenamente emergindo, silenciosa, Observando, ponderando Sobre teus temas diletos: Noite, sono, morte e as estrelas.

José Francisco Botelho